厚生労働省より平成25年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果が公表されました。

「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、毎年実施しているものです。

〈主な生活習慣に関する 状況 〉

・食事、身体活動・運動、喫煙、睡眠の状況について、性・年齢階級別に見ると、60歳以上で良好な一方、20歳代及び30歳代では課題が見られた。

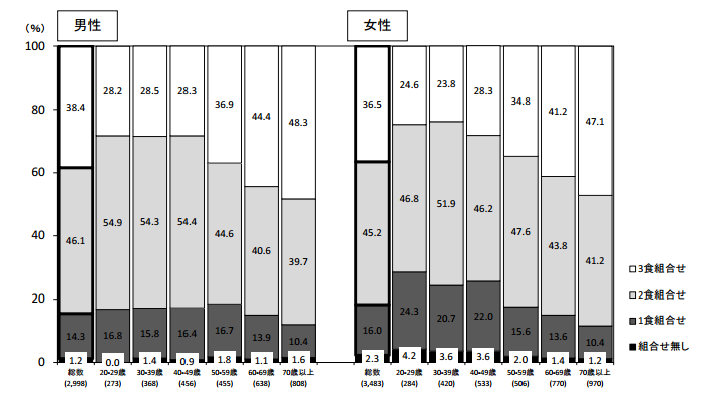

〈食品群の組合せの状況〉

・3食ともに、穀類、魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)、野菜を組み合わせて食べている者の割合は、男女ともに年齢が若いほど低い傾向。

〈身体状況に関する 状況 〉

・肥満者の割合について女性は減少傾向にあり、男性は平成23年以降、増加に歯止め。血圧の平均値は男女ともに低下傾向。

〈たばこに関する 状況 〉

・受動喫煙の影響をほぼ毎日受けた者の割合は、平成20年と比べて学校、遊技場を除く全ての場(家庭、職場、飲食店、行政機関、医療機関)で有意に減少。

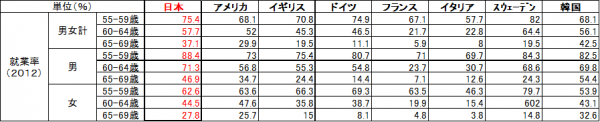

私がこの発表を見て驚くのは上のまとめの〈主な生活習慣に関する状況〉で60歳以上が良好なのに対し、20歳代および30歳代で課題が見られた事で、具体的には、以下のような結果が出ている事です。

次の表は年代別に「穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせて食べる者の割合」をまとめたものです。3食ともに、穀類、魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)、野菜を組み合わせて食べている者は男性で38.4%、女性で36.5%となっており、年齢階級別にみると、その割合は男女ともに若いほど低い傾向にあります。

40歳代、50歳代、60歳代、70歳代と年齢が上がるごとに3食組み合わせ率が上がっており、食事に関する意識、あるいは昔ながらの和食の組み合わせで健康的な食事を摂っていることが分かります。

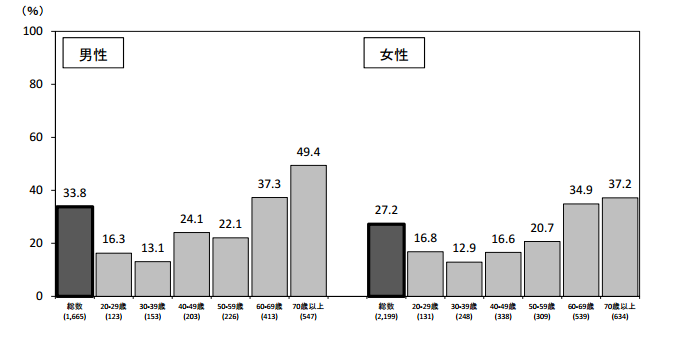

次の表は年齢別、性別の「運動習慣のある者の割合」です。

男女とも30歳代で運動習慣のある人の割合が低い事が分かります。一方で70歳代の男性で50%に迫る数字で運動習慣が有る事には少し驚きです。

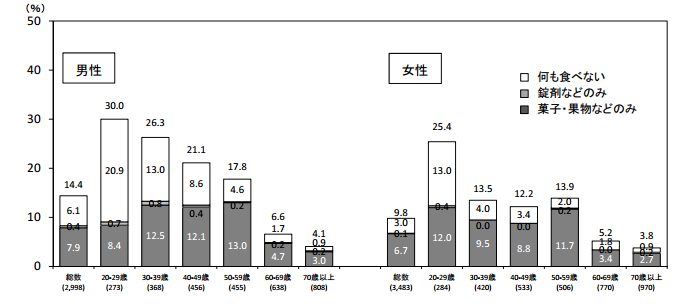

さらに、年代別、性別の「朝食の欠食率」は以下の通りです。70歳代で朝食を抜く人は3%から4%程度しかいないのに対して20歳代の男性では20%以上の人が朝食を抜いている事は心配になります。

昨日(平成26年12月14日)の衆議院総選挙の投票率が過去最低の52%程度と言う報道がされていますが、若い世代での政治に関する参加意識の弱さを感じますが、自分自身の健康についての意識も弱いのではないかと非常に心配です。

なお、ここに取り上げましたことは私が今回の発表を見て、意外だったことの記載ですので、それ以外の項目例えば、世代別の一日の歩数、肥満者の割合、糖尿病の可能性、咀嚼力の問題、飲酒禁煙等の項目については、年代別にそれなりの数字が表れており、高齢者には年齢なりの健康課題がある事は付け加えておきます。

詳細は、厚生労働省のホームページをご参照願います。