平成16年の年金改革により定めら事項に関しての改定がなされておりますが、年金のさらなる長期的な持続可能性を強固にし、セーフティネット機能を強化する改革に向けて国民会議報告書で取り上げられた残課題があります。この点について、厚生労働省年金局の方から話を聞く機会を得ましたので、そのお話について共有したいと思います。 1.マクロ経済スライドの見直し

- デフレ経済からの脱却を果たした後においても、実際の物価や賃金の変動度合いによっては、マクロ経済スライドによる調整が十分に機能しない事が短期的に生じる。他方で、早期に年金水準の調整を進めた方が、将来の受給者の給付水準は相対的に高く維持。

- 仮に、将来再びデフレの状況が生じたとしても、年金水準の調整を計画的に進める観点から、マクロ経済スライドの在り方についての検討を行う事が必要。

- 基礎年金の調整機関が長期化し水準が低下する懸念に対し、基礎年金と報酬比例部分のバランスに関しての検討や、公的年金の給付水準の調整を補う私的年金での対応への支援も合わせた検討が求められる。

2.短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

- 被用者保険の適用拡大を進めてゆくには、制度体系の選択の如何にかかわらず必要。適用拡大の努力を重ねることは三党の協議の中でも共有されており、適用拡大の検討を引き続き継続してゆくことが重要。

3.高齢期の就労と年金受給の在り方

- 2009年の財政検証で年金制度の持続可能性が確認。また、2025年までかけて厚生年金の支給開始年齢を引き上げている途上。直ちに具体的な見直しを行う環境にはなく、中期的な課題。

- この際には、雇用との接続や他の社会保障制度との整合性など、幅広い観点からの検討が必要となることから、検討作業については速やかに開始しておく必要。

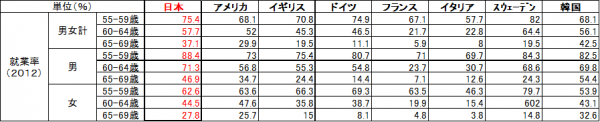

- 高齢化の進行や平均寿命の伸長に伴って、就労時間を伸ばし、より長く保険料を拠出してもらうことを通じて年金水準の確保を図る改革が、多くの先進諸国で実施。日本の将来を展望しても、65歳平均余命は更に4年程度伸長し、高齢者の労働力率の上昇も必要。

- 2004年改革によって、将来の保険料率を固定し、固定された保険料率による資金投入額に給付総額が規定されているため、支給開始年齢を変えても。長期的な年金給付総額は変わらない。

- したがって、今後、支給開始年齢の問題は、年金財政の観点と言うよりは、一人ひとりの人生や社会全体の就労と非就労(引退)のバランスの問題として検討されるべき。生涯現役社会の実現を展望しつつ、高齢者の働き方と年金受給の組み合わせについて、他の先進諸国で取り組まれている改革のねらいや具体的な内容も考慮して議論を進めてゆくことが必要。

4.高所得者の年金給付の見直し

- 世代内の再分配機能を強化する検討については、年金制度だけではなく、税制での対応、各種社会保障制度における保険料負担、自己負担や標準報酬上限の在り方など、様々な方法を検討すべき。また、公的年金等控除を始めとした年金課税の在り方について、見直しを行ってゆくべき。

以上4点についてが残課題と位置づけられております。 それぞれが我々および次の世代の生活に直結した内容になっており、この検討方向により支給される年金額に多きな変化が出てくることになり、所謂、第一の人生あるいは第二の人生の後の生活の仕方に大きく影響してくる内容だと認識しており、まさに自分の問題です。 年金は現役世代が納める保険料収入+積立金+国庫負担の総額と支給する年金金額がバランスする(=同額になる)事が大前提です。少子高齢化に伴い現役世代の絶対数が少なくなってゆく中では、保険料収入の拡大を期待する事は難しく、さらに国庫負担については2分の1と決められた中では、支給年金金額を下げてゆくことによリ収支のバランスを取るしか方法は有りません。結果、年金金額は減る方向になります。 その事実を正しく認識する事、その上で自分としては何が出来るかを考え、生活してゆくことが求められています。 政府の各部門行われている論議に注目したいと考えます。

社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは、海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。